どこでも!カンタン!肩こり予防体操

肩こりは整形外科のある病院やクリニックに行っても治療してもらえるとは限りません。

なぜなら、整形外科は痛みを取り除く治療をするところだからです。

肩こりと聞くとマッサージを思い浮かべる方も多いと思いますが、カタくなり、血流の悪くなった筋肉を押し込むことが痛みになってしまうこともあります。

また、肩こりはいつ、どこで起きてしまうか分からないものなので、いつでも、どこでも、自分で改善できる方法を知っていると安心です。

そこで今回は、何の道具も使わずに、どこにいても簡単にできる肩こりを予防・改善できる体操をお伝えします。

最近、肩が凝って凝って辛いぞ!

それは辛いね。肩こりはどんどん血流を促すといいよ。

マッサージして!

マッサージは気持ちいいと思うけど、それで治るかな・・・。

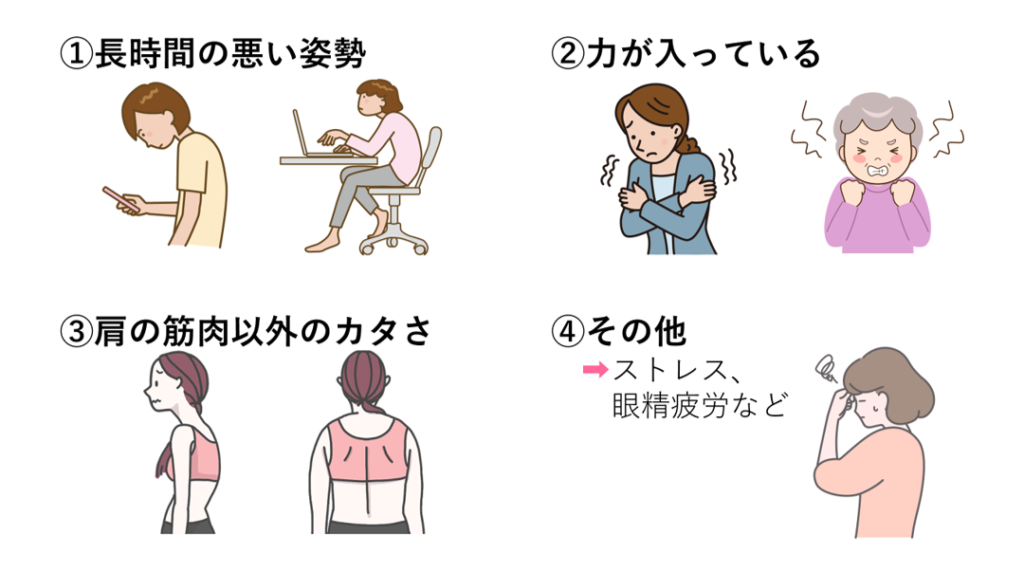

肩こりの原因

肩こりの原因は様々ですが、結果的に僧帽筋や肩甲挙筋という筋肉の血流が悪くなっていることが多いです。

①と②については自分で注意することができますが、③については肩関節のズレや背骨の丸まりが問題になっていることが多いので、自分で改善するとなるととても難しいです。

それに対して、僧帽筋と肩甲挙筋の血流を促すことは、この後にお伝えする体操さえ知っていれば自分でもできることです。

自分でできるととっても助かるよ。

血流を促す体操

もし、肩こりになってしまったときに、すぐにマッサージを受けることができるのであれば受けてみてもいいとは思います。

そして、自宅にいるのであれば、環境を整えることで肩に負担をかけている頭の重みと腕の重み(どちらも約5kg)を取り除くこともできます。

しかし、肩がこるときにいつも自宅にいるとも限りません。

そこで今回は、いつでも、どこでも、そして自分一人でできてしまう簡単な肩こりを予防・改善する体操をお伝えします。

体操で行うのは次の5つの運動です。

※体操で痛みが出てしまう場合にはすぐに体操を止めてください。

①肩甲骨まわし

両手をお腹に当てて、両肩を上→後ろ→下→前の順番にできるだけ大きく動かします。

肩を大きく動かすことで肩甲骨まわりの血流を促すことができます。

力を入れすぎずに軽く動かした方が血流を促すことができます。

②肩の上げ下げ

両肩を力いっぱい上に挙げて、その後に肩の力を抜く、という運動を繰り返します。

筋肉には力を入れた後に緩むという反応が起きるため、力を抜いたときに首から肩にかけての血流が促されます。

③首のストレッチ

a.頭を横に倒す

ストレッチする側の手を後ろに回して反対側の手を頭に乗せ、頭を横に倒します。

そのままの姿勢を30~40秒キープします。

b.頬と肩を近づける

続けて、頬と肩を近づける方向に頭を倒します。

先ほどよりも肩甲挙筋が伸びるストレッチになります。

c.耳の後側と肩の前側を近づける

首のストレッチの最後は、耳の後側と肩の前側を近づける方向に頭を倒します。

先ほどよりも僧帽筋が伸びるストレッチになります。

④頭まわし

頭を時計回り・反時計回りに回します。

できるだけ大きく回すことで、首まわりの血流を促すことができます。

※この運動はめまいにも注意してください。

⑤肩甲骨まわし

体操の最後に、肩甲骨まわしをして肩甲骨まわりの血流を促します。

①~⑤の運動を繰り返し行うことで、いつでも、どこでも、簡単に僧帽筋と肩甲挙筋の血流を促すことができます。

まとめ

今回は、何の道具も使わずに、どこにいても簡単にできる肩こりを予防・改善できる体操をお伝えしました。

肩関節のズレや背骨に問題がある場合には根本的な解決にはならないかもしれませんが、肩がこってしまったときの対処療法としては十分かと思います。

今回お伝えした体操を続けても肩こりが治らずに症状が酷くなっていくような場合には、一度整形外科を受診を検討してみると良いと思います。

長時間の作業を続けるようなときは、合間の時間でこの体操をすると良さそうね。

いつでも、どこでもできる体操だから、思いついたときにやってみると良いね。